原创 英法联军烧毁圆明园,左宗棠与曾国藩的反应完全不同,有人想洗白

火烧圆明园,这一历史事件早已成为中华文明史上不可磨灭的痛。发生在第二次鸦片战争期间(即咸丰十年),它不仅是中国近代史中的一大屈辱,也是民族耻辱的象征。这场灾难令无数国人愤慨,也引发了国际间的广泛关注,甚至连欧洲不少的民众也对这种野蛮行径提出了反对和谴责。

但当时的晚清重臣,左宗棠与曾国藩对火烧圆明园的反应却各有不同。那么,这两位历史人物在面对这场灾难时的态度为何如此截然相反呢?让我们一探究竟。

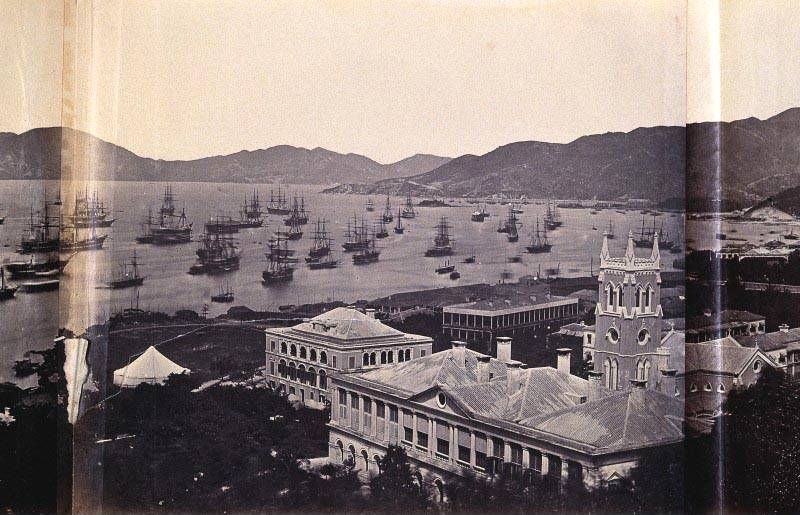

圆明园,享有“万园之园”的美誉,被称为东方的凡尔赛宫。历经康乾雍三代的精心营建,历时150余年,成为中国古代园林艺术的。甚至法国大文豪雨果也曾称其为东方艺术的仙宫,是一座无与伦比的文化宝库。然而,这座象征着中华文化辉煌的皇家园林,却在英法联军的侵略下,成为了他们劫掠的对象,最终被焚烧殆尽。圆明园的毁灭并非单纯的抢夺,它背后有着更加复杂的历史背景。

让我们将时光倒回至咸丰八年二月。英法联军在这一年毫无预兆地宣战,第二次鸦片战争正式拉开帷幕。英法联军的目标直指中国,而他们之所以敢于向中国发起挑战,原因简单明了:为了继续贩卖鸦片、赚取巨额利润。广州很快沦陷,战争的阴云迅速笼罩整个中国。

当时的咸丰皇帝得知后愤怒异常,心中依旧抱有“大清国威”的幻想。他自认为天朝上国威震四海,怎容这群“蛮夷”如此猖狂?因此,他立刻指派军队准备抗战,誓言保卫国土。然而,面对装备精良、训练有素的英法联军,清朝的军队却屡战屡败。英法联军很快突破上海,占领了大沽炮台,距离北京仅一步之遥。眼看国都岌岌可危,咸丰皇帝不得不派遣钦差前往天津进行谈判。

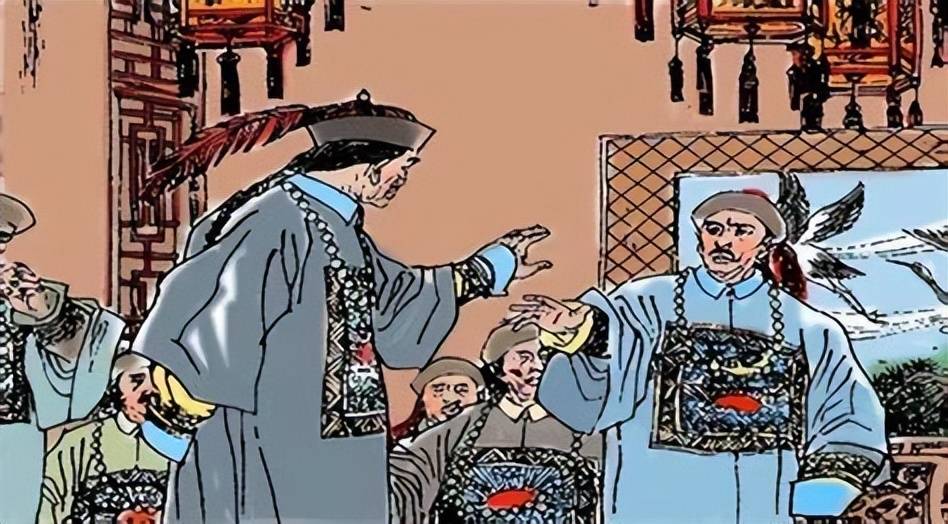

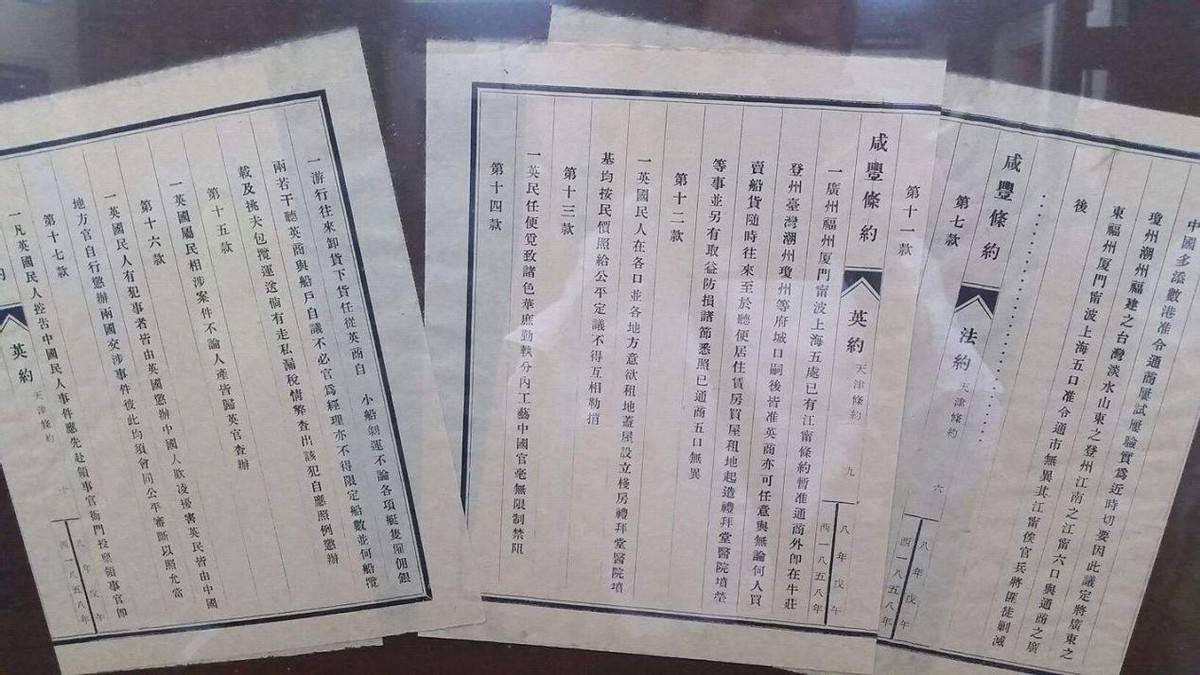

但此时,咸丰皇帝依然不愿完全屈服,他指示外交大臣尽量避免与英法开战,又力求保全天朝的颜面。这种无法决断的态度让大臣们困惑不已:“既不打,又不能割地赔款,英法联军为何如此急于与我们谈判?”无奈之下,清朝的外交代表最终与英法签订了《天津条约》。此条约的内容并不苛刻,主要是要求开放更多通商口岸并给予贸易优惠。然而,由于紧急谈判,清朝方面并未及时向咸丰报告,桂良等大臣自行签署了条约。

当咸丰皇帝得知此事时怒火中烧。他之所以愤怒并非条约本身,而是其中一项条款:英法联军要求派遣公使驻京,实际上就是要求设立“外国驻京办事处”。这种要求在西方眼中是合情合理的,但在咸丰眼中,这简直是对大清帝国尊严的巨大侮辱。他无法接受外国人进入北京,因此下令继续进行抗争,并颁布了宣战诏书。英法联军看到咸丰皇帝先签条约又反悔,决定进一步激怒清朝,准备彻底征服中国。

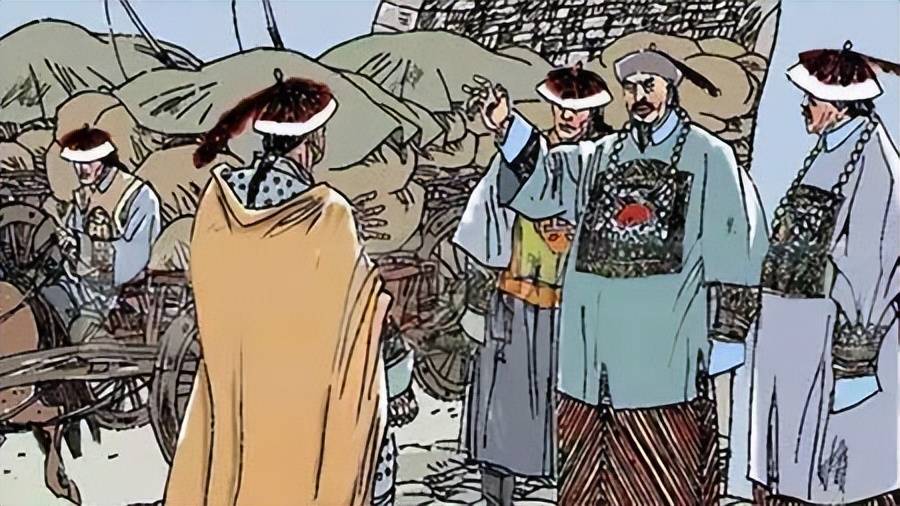

英法联军的报复随即而来,他们派出了3,000名兵力,迅速进攻通州,逼近北京。咸丰皇帝再次感到形势严峻,便派遣钦差前往议和。然而,由于双方立场分歧,谈判破裂,清朝的外交人员被英法联军视作人质。更为致命的是,咸丰命令将英法议和使者拘禁,并施以酷刑,致使39名外交人员中只有18人幸存。这一残忍行为彻底激怒了英法联军。为报复中国的暴行,英法联军决定将怒火烧向圆明园。

圆明园,曾是华夏文化的象征,如今却成为了英法联军的报复目标。在这场近乎灭绝的掠夺和焚烧中,数以千计的珍宝毁于一旦,文物散落四方。大火持续了三天三夜,整个园林被付之一炬,昔日的辉煌瞬间化为废墟。

在圆明园的火光映照下,朝廷重臣曾国藩与左宗棠却表现出了截然不同的态度。曾国藩作为晚清的名臣,面对这场的灾难,竟然表现得异常冷静,甚至在某种程度上对英法联军的行为表示了宽容与理解。他认为,英法联军的掠夺不过是为了追求财富,并非完全带有政治意图。而此时的曾国藩,正面临着天平天国的巨大威胁,他认为内忧比外患更加紧迫。于是,曾国藩将精力更多地投入到对内镇压上,认为英法的掠夺只是“小恶”,并未触及到清朝的根本。

然而,左宗棠对这一事件的态度则完全不同。他在得知火烧圆明园的消息后,愤怒至极,无法平静。他立刻以书信向朝廷上书,要求加强抵抗外国侵略的力度。左宗棠不仅对英法联军的暴行表示强烈愤慨,还在日后的抗争中始终保持强硬态度,不容忍任何外来侵略者侵犯中国的领土和尊严。

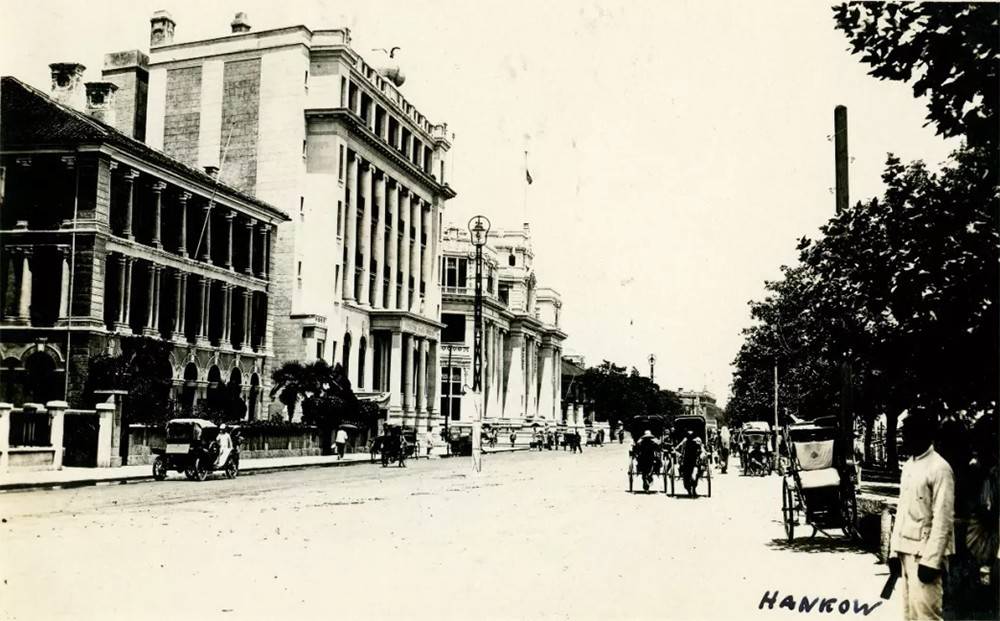

左宗棠与曾国藩虽有过合作,但在处理危机时,两人的态度差异显而易见。曾国藩倾向于妥协与保守,而左宗棠则主张坚定抵抗,不惜一切代价捍卫尊严。左宗棠在担任两江总督期间,曾因在英租界巡视时与洋人发生激烈冲突,坚定表现出他对外国列强的强烈敌意。他的这一立场,最终成为了他抵抗外来侵略、捍卫利益的行动纲领。

曾国藩和左宗棠的不同态度,反映了他们对民族危机的不同理解。曾国藩更多关注国内的政权稳定,认为只要保持现有的统治秩序,就能度过难关;而左宗棠则深知,外敌的侵略将直接威胁到民族的生死存亡,唯有通过坚决抵抗,才能守护的未来。

无论曾国藩还是左宗棠,都在中国近代历史中扮演了重要角色。曾国藩的保守与左宗棠的激进,在历史的洪流中各自留下了深刻的印记。今天,虽然圆明园只剩下遗址,但这段历史依然提醒我们,无论面对怎样的困难与挑战,一个强大、团结的是每个国人更大的底气。正如左宗棠所言:“我能自强,则英俄如我何!”这一信念在今天依然有着深刻的现实意义。

资讯

推荐

- 药材资讯

- 中药养生

- 民间草药:小蓬草

- 每日学本草——穿心莲

- 关于中草药的四气五味,你知道多少?

- 高效的药用植物穿心莲组蛋白ChIP-seq的建库方法

- 穿心莲是一种花,也是一道菜

- 抗肿瘤、排腹水、解热毒、治感染,一味偏门中药——龙葵

- 道地药材如何“出圈”?

- 700种中药别名

- 中药属性一览表

- 农村这野草叫“大飞扬草”,是很好用的药草,对湿疹有很大的帮助

我要咨询(留言后专人第一时间快速对接)

已有 1826 企业通过我们找到了合作