原创 故宫牌匾上插着一支箭,200年无人敢拔,这是为何?

北京的紫禁城,宏伟壮丽,承载着深厚的历史文化底蕴,堪称是中华民族祖先留下的瑰宝。这座曾是明清两代皇帝的办公和生活场所,不仅见证了时代的变迁,也是中国文化的象征。当我们提到北京,紫禁城便会自然而然地跃入人们的脑海,它是中国文明的象征之一,充满了历史的神秘感和魅力。

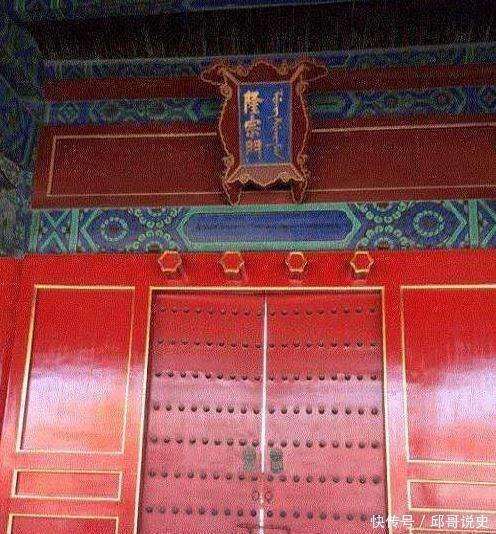

每当人们谈到北京,紫禁城的名字总是与之紧密相连,成为了中国文明更具代表性和魅力的地方。然而,这座宏伟的宫殿已经有几百年的历史,在漫长的岁月中,紫禁城经历了多次修缮与翻修。许多人在游览故宫时,或许会注意到,在故宫的隆宗门牌匾上有一支断箭,似乎诉说着一段不为人知的故事。

毕竟,紫禁城经历了几百年的风雨,修复过程中,连这样一支断箭也没有被忽视。那么,这背后究竟隐藏着怎样的故事呢?

这支断箭的故事要追溯到20多年前的嘉庆时期。公元1406年,经过靖难之役成功篡位的朱棣,夺回了皇位。由于自己的地位不正,且南京曾是朱允炆的根基,朱棣认为在南京建立都城并不合适,于是决定将帝国的首都迁往北京,开始建设紫禁城。

紫禁城的建设始于公元1406年,到1420年完工,成为明清两代历任24位皇帝的工作和寝宫。五百多年来,这座宫殿见证了无数历史变迁。紫禁城不仅见证了历代帝王的更替,也经历了数次动荡。例如在明末,李自成攻占了北京,许多宫殿被焚毁。清朝建立后,历代帝王为重修宫殿进行了大规模的修复与扩建,最终才有了今天我们所见的紫禁城。

然而,到了1813年,紫禁城又一次经历了巨大的变故。此次事件让清朝统治者颜面尽失。嘉庆皇帝为此特地下令,不许将这段历史的痕迹抹去,目的是警示后人。

清朝的统治者曾凭借卓越的骑射技艺和马背上的战斗力统一了中原,骑射成为清朝的立国之本。在这种背景下,清朝年年围猎,承德附近的木兰围场成为了他们的皇家猎场。从电视剧《雍正王朝》中可以看到,每次围猎都规模庞大,几乎所有的朝廷高官都会参与,而由于围猎对皇帝的安全至关重要,皇帝通常会带着大量的禁卫军一同出行。

然而,围猎活动的频繁进行,使得紫禁城的守卫逐渐出现了空虚。虽然清朝在康熙、雍正时期一度盛世辉煌,但进入乾隆晚年后,随着大规模军事行动和不计其数的浪费,清朝的国库开始日渐空虚。当嘉庆登基时,打开国库,发现几乎空空如也,财政危机严重。

为了扭转局面,嘉庆决定处理和珅,既是为了立威,也是为了缓解财政困境。然而,即便如此,清朝的局势依然没有得到根本性的改善。此时,“白莲教起义”席卷全国,很多百姓纷纷加入白莲教,参与反抗清朝统治。

在一次围猎活动中,嘉庆带着满朝文武来到木兰围场。白莲教认为这是一个绝好的机会,于是趁机发动进攻。紫禁城内藏有大量白莲教的内应,他们通过里应外合,成功攻入了皇城。由于紫禁城的守卫力量薄弱,许多地方未能及时防守,甚至一度被攻破。这时,断箭的故事就开始了。

然而,白莲教的成员大多是未受过训练的普通百姓,虽然他们一度占据了紫禁城的一部分,但很快清朝的军队便赶到并进行反击。清军尽管人数不多,但每一名士兵都经过严格训练,很快便将叛乱平息。白莲教的头目及其内应也被一一捕获。

嘉庆得知这一事件后十分愤怒,深感颜面尽失。他意识到这次宫城被百姓攻破的事件,根本原因在于自己太过沉迷于享乐,疏于治理。为了警示后人,他下令不允许拔掉那支断箭,并亲自颁布了罪己诏,昭告自己承认失职。然而,嘉庆的深思熟虑并没有改变什么。在他去世不到30年后,西方列强的炮火再次轰开了中国的大门,北京城也随之遭遇了更加惨痛的劫难。英法联军攻入北京,之后的八国联军将北京视作自己的“后花园”,随意进出,甚至肆意蹂躏。

资讯

推荐

- 药材资讯

- 中药养生

- 常见中药名称大全及功效与作用

- 一种神奇的草药——花可治盗汗,根可治肾炎,皮可治一切顽癣!

- 古老草药穿心莲的治疗能力

- 植物百科: 吉祥草

- 腹胀如鼓,原来是“一点红”惹的祸

- 中药科普之--白屈菜

- 人见人厌的野草,老人称为“筋骨草”,根部价值高,煲猪脚是一绝

- 野山3种稀有的草药,没经验的人很难发现,太珍贵了

- 清热解毒十二种草药,建议收藏

- 每日学本草——穿心莲

我要咨询(留言后专人第一时间快速对接)

已有 1826 企业通过我们找到了合作